時化が続いており、かれこれ二週間、まともに出漁できていません。

十年ほど前に比べると風が吹く日が多くなったことに加え、魚種の変化、コロナ禍における魚価の低迷など、様々な理由があいまっての時化の日もあります。

緊急事態宣言はまもなく解除されますが、その後の情勢はどうなるのでしょうね。

時化の日には網仕事をします。

ここ最近の網仕事は、予備の網を作るためのキアミのセバです。

キアミとは、漢字で書くとたぶん「生網」で、新品の網のことです。新しい糸を生糸(きいと)と呼ぶのと同じことだと思います。

セバとは、網と網を縫い合わせる作業、及び縫い合わせた箇所のことです。

「網をセバする」「セバしたところが切れた」という使い方をします。

ふと、「セバ」とはどういう意味か?と気になりました。

今までは何の疑問も持たずに使っていましたが、よく考えると意味がわからない言葉です。

そこで「せば」とグーグル検索したら、

『連語 ~~せば 「き」の未然形+接続助詞「ば」』と出ました。

これは違うので次はカタカナで「セバ」と検索したら、今度は北欧のブランドとかオランダ人とか、セバスチャンとか、およそ網とは全く関係ないものがでてきました。

求めている回答とは違うので、検索ワードを追加して

「セバ 網」で検索したところ、、、

私が去年書いた記事が真っ先に出てきました。

次点で新潟県、栃木県の漁師のブログが掲載されていましたが、その次はもはやよくわからないタイトルだらけでした。

う~む。

網を使う漁師であれば、網を縫う作業は日常茶飯事のことです。YOUTUBEには漁師も多くおり、様々なことを題材にしています。

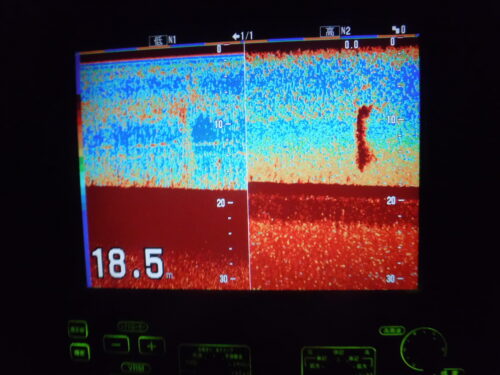

なのに、「網が切れちゃったからセバしてみた」とか、「セバのやり方 ~How to sew the net~」なんて動画は、ありそうなもんですが、ぱっと調べた限りでは上画像の一つしか無いようです。

「網をセバする」という言葉を使い、発信しているのは極めて少数ということになります。

セバのことを「網をからげる」とも言います。「からげる」の意味は「しばってたばねる、くくる、しばる」なので、これなら意味はわかりますが、しかし私たちは「セバ」を主に用います。

ほかの地域の漁師は網を縫うことを何と言うのか気になるところですが、頼みのグーグル様で検索して行き着く結果が自分の記事では、手詰まりですね。

「網 からげる」で画像検索してみたところ、

「ゼラチンゲルの融解抑制用組成物および融解促進用組成物、ゼラチンゲル、ゲル状食品ならびにゼラチンゲルの製造方法」

なる写真が上部にでてきました。

網となんの関係もないじゃないか!と思いましたが、もしかして「からげる」と「ゼラチンゲル」の「げる」が一致したから表示されたのか?

グーグルって、駄洒落大好きのオッサンが働いてるんだろうか?

もしそうなら、私とは気が合いそうです。