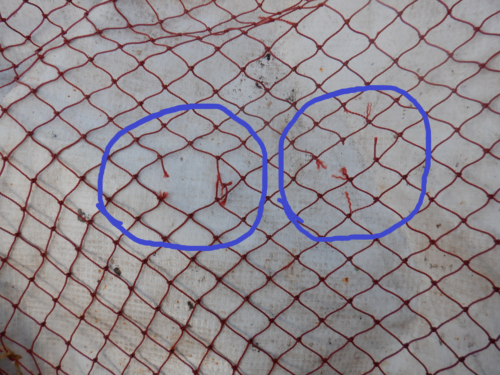

コノシロ漁を継続しています。

コノシロの産卵期は春から初夏にかけてなので、今は産卵に備え太り味が良くなる時期です。

しかし、私の身近なスーパーでは、同じニシン目であるニシンとマイワシは毎日売っているのに、コノシロは一度も目にしません。

やはりコノシロは、それほど世間に興味を持たれていないことを実感します。

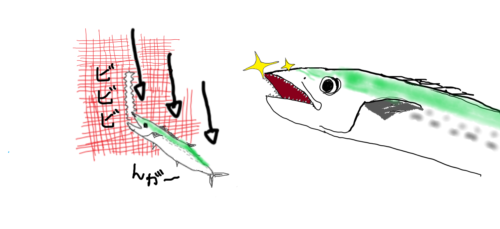

その理由はやはり、味ではなく骨の太さにあると思われます。

コノシロの骨は同サイズのニシンやマイワシに比べ、食べる時に無視できない太さなんですよね。

ところで私事で恐縮ですが、先日、スーパーで売られていた「骨取り魚」を初めて食べました。

存在は昔から知っていましたが、なんとなく

「魚の骨を抜いてもらって食べるなどお子様のようで、いい歳をした大人のすることではない」

「ノルウェーでとったサバをベトナムに送って骨を抜いて、それから日本に輸入してくるなんて。手間をかけすぎでアホらしい」と内心で小馬鹿にして買ったことがありませんでした。

しかしコノシロのセールスを考えるうえで骨問題は重要課題であることから、物は試しとちょっと手を出すことにしました。

近所のスーパーで入手した「骨取り塩サバ」です。

身側に本来あるべき骨が見えず、いささか違和感を覚えますが、皮目はこんがりとよい具合に焼けおいしそうです。

身側に本来あるべき骨が見えず、いささか違和感を覚えますが、皮目はこんがりとよい具合に焼けおいしそうです。

食べた感想ですが、軽く感動を覚えました。

本当にどこを食べても骨がないのに、普通の魚と全く変わらない味でおいしい。

塩サバなので初めから味がついており、パックからだしてそのまま焼いただけで完成。きわめてお手軽。

骨を全く気にすることなくパクパクいけて、食べるのもとても楽。

ちなみにお値段は、同日に売られていたニシン1尾とほぼ変わらず。

ここで今までの自分の、魚に骨があるのは当たり前なんだから、食べながら骨を除けるのを面倒くさがるもんじゃないという考えが、単なる強がりに思えるようになってしまいました。

あと、ちょっとした小骨や固いところなんぞはワイルドに食べちゃう自分がかっこいいと思っていたのは、ただのやせ我慢でした。

結論として、骨なし魚はなんともケチの付け所のない代物でした。

ただ一点、幼児期からこの骨なし魚に慣れてしまったら、大人になってから未加工の骨あり魚はとても食べられなくなってしまうのではないか、と気にかかります。

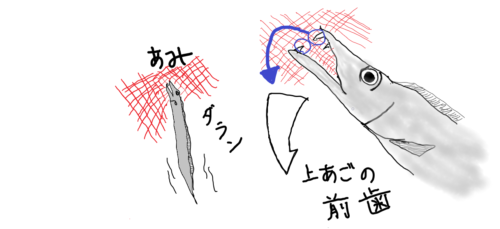

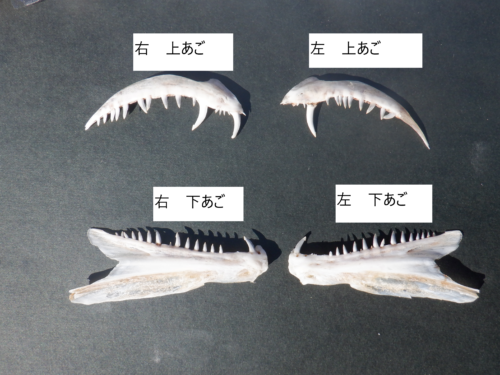

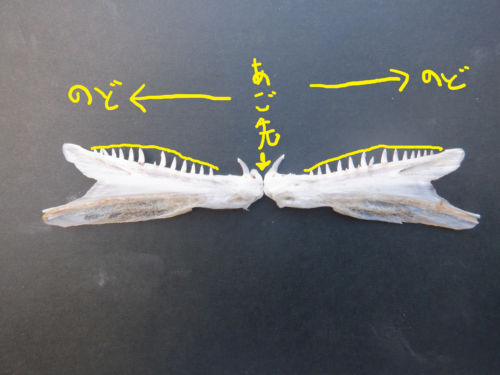

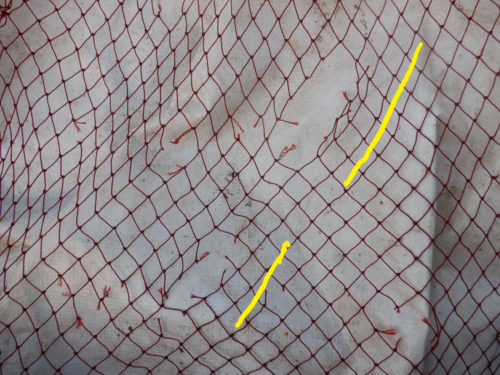

ちなみにコノシロを含めニシン目の魚の骨は身の中に入り込んでおり、骨抜きができません。

なので酢で溶かすしか対処法がありません。

結局、コノシロを大衆魚の位置まで高めるのは難しそうだなあ。