上の記事内で私は、アカエイの毒は針を覆っている黒い粘膜である、と書きましたが、これは間違いでした。

「大平丸ブログ」カテゴリーアーカイブ

2022.6.25 とど

2022.6.12 ままかり

回遊か発生かわかりませんが、魚の出現は全く読めないものです。

偶然かもしれませんが、1cm大きくなる毎に約10グラム増えていくのが面白いですね。

今回、新鮮なものを30尾ほど先輩から頂いたので、調理しました。

アヒージョの腹骨は全く気になりませんでした。

おいしいといっても、御馳走ではなくお惣菜的な普通のおいしさですが。

ところで。このサッパの味についてですが。

そして「ままかり」の名の由来が、オカズにして食べるとあまりにおいしすぎて自家のご飯を食べつくしてしまい、隣家にご飯を借りに行かねばならないから、という説が代表的なのをご存知の方も多いでしょう。

これが私には不思議に思えるのです。

そんな「ままかり」というネーミングがなぜ、他に数多あるおいしい魚をさしおいて、サッパみたいな地味な魚につけられたのか?

しかし、しかしですよ、サッパ食べて感動して隣家にご飯を借りに行く人なら、他のどんな魚を食べても結局はご飯を借りに行くのではないか、と思えて仕方がないのです。

2022.5.28 魚の鮮度

スズキの旬が近くなり、身は太くなり脂ものり始めてきました。

それは嬉しいのですが、スズキの相場が「から安」です。

「からやす」とは辞書に載ってないので方言のようなものだと思いますが、「とにかく安い」というような意味で、

「スズキがから安で商売にならねえよ」といった使い方をします。

理由として、常磐地方で今、スズキが大漁らしいのです。

1日で十数トンも水揚げされる日もあるそうで、相場の暴落は必然の成り行きです。

スズキが安いのは辛いですが、今年は今のところコハダ漁がうまくいっており、いくらか助かっております。

さて本題の魚の鮮度の話です。

近所に「飲食店などプロ御用達」を掲げるスーパーがあり、そこの鮮魚売場では全国各地から集めた新鮮な魚を取り扱っています。

品物はとても良い状態で、当然ながら価格が高く私はあまりそこで魚を買うことはないのですが、色々な魚種を見られるのが楽しいのでたまに覗きにいきます。

先日その鮮魚売場に行ったら「見切り品コーナー」という札があり、丸ごとのタイやヒラメが驚くほど安価で売られていました。

見切り品とはどういうことか店員に聞いたところ、仕入れてから5日経っても売れ残っているものだとのことでした。

仕入れてから5日ということは、流通を考えると漁獲から一週間近く経っている可能性もあります。

私はその場にあった「天然ヒラメ 700円」に興味を惹かれました。

40cm程の大きさでしたが、天然のヒラメが700円で買えることなど普通はありません。

店員さんの承諾を得てから身を触ってみましたが、張りはないもののそこまでブヨブヨに柔らかくもなかったので、買って帰りました。

最短でも漁獲から6日は経っているであろう、内臓のついたままの魚。刺身で食べられるのだろうか?

魚はエラと内臓から悪くなっていきます。

私は頭と内臓を処理した魚なら一週間でも生でいけましたが、未処理のものは食べたことがありません。

捌いたところ、内臓は意外やしっかりと原型を留めており、大丈夫そうと思ったので刺身に挑戦することにしました。

他にはムニエル、塩焼き、煮付けを作りました。

ヒラメ尽くしの晩酌のツマミになりました。

食べた結果、刺身は問題なく頂けました。

ただ、実はそもそも今の時期はヒラメの旬から外れており、脂は全くなかったので、それほど旨味は感じませんでした。

もちろん、まずいわけではありません。

ムニエル、塩焼き、煮付けも、普通に「魚のムニエル」や「魚の塩焼き、煮付け」としておいしかったです。

しかし、一般的に高級魚である「ヒラメのムニエル」としてこれを売ろうとしたら、ヒラメってこの程度の味なの?と思われてしまうレベルです。

そう考えると今回の700円という値段は絶妙だったと思います。

さて、今回私は6日以上経った魚を刺身で食べても大丈夫でしたが、しかし、これが他の全ての魚にも当てはまるわけではありません。

魚種によって痛む速度は全く違うし、漁獲してから店頭に並ぶまで、そしてその後まで含めた鮮度管理の状況は千差万別です。

よって入手した魚を生で食べられるかの判断は、自身で経験を積んで自己責任でお願いします、としか言えません。

ちなみに私は昔ベテランから、

「生でダメなら焼いて食え、焼いてダメなら煮て食え」

と教わりました。

生はともかく、焼いてダメな物でも煮ればまだいける、というのは意外でした。

やはりグツグツと煮れば完全に中まで火が入るということなんでしょうね。

2022.5.14 イシモチ 耳石

一か月間の整備期間を終えて今月から出漁を開始しました。

我々のメインターゲットであるスズキの相場はまだ低いものの、コハダがなかなか良い値段で売れており、ありがたいです。

ただしコハダは一日ごとの需要が限られており、市場の需要以上の量を獲ると相場は一気に下がってしまいます。

なのでコハダが網に多く入っても、必要な分を確保したら後は逃がします。

一昔前は、「網に入ったものは安くたっていいから全部持って帰るんだ!」という風潮がありましたが、今は「何でも持って帰ればいいってもんじゃない」という考え方になっており、資源保護の観点からもよい変化を遂げております。

ここ最近はイシモチが網によく入ります。

網に入った最大と最小を並べてみました。

網に入った最大と最小を並べてみました。

イシモチは大きくてもおいしいので、大サイズのグラム単価は小サイズの三倍もします。

小サイズはおいしくないのかと言えばそんなことは全くありません。

身の量が少ないだけで大サイズと変わらぬ味です。

この小サイズの食べ方ですが、普通に塩焼きや煮付けがおいしいのはわかっています。

そこで私は今回、以前コハダでやったお魚せんべいを試そうと考えました。

(↑コハダのお魚せんべい)

(↑コハダのお魚せんべい)

カリカリに焼きあがったコハダの頭のおいしさが忘れられず、イシモチの頭はどんな味がするのか知りたくなったのです。

それでまず腹開きにして頭を分割しようとしたら、包丁が「ガリッ」と不穏な音をたてました。

何事かと思ったら、白くて非常に硬い石のようなものが出てきました。

(これは大サイズイシモチのものですが、白い石の横幅は1cmあります)

(これは大サイズイシモチのものですが、白い石の横幅は1cmあります)

これは耳石(じせき)といい、人間を含め殆どの生物が持っているものらしいですが、中でも特に、イシモチは大きな耳石を持つようです。

そもそも写真の魚の正式名称はシログチなのに、なぜイシモチと呼ばれるのかといえば、この石を持っているから、というのが由来だそうです。

ちなみに巷間では、色々な魚の耳石を収集する「耳石ハンター」なる趣味を持つ人がいるようです。

さて、この小イシモチの頭に話を戻しますと、結局私は食べませんでした。

この耳石のあった周辺の骨もやけに固く、焼いても食べられなさそうと思ったためです。

いやほんと、仮に小さなイシモチを丸焼きにして、勢いよく頭からかぶりついたりしたら、、、

歯、折れますよ。

2022.4.27 魚せんべい

一か月間に渡り船の整備と網の補修を行ってきましたが、まもなく終わり、来月からは沖に出漁します。

四月中の他船の漁獲を覗いてみた限りでは、さほど稼ぎになる魚はいないようですが、コロナも大分落ち着いてきたことだし、スズキの魚価が上がることを期待したいところです。

さて。

YouTubeのさかなクンのチャンネルを見ていたら、ホットサンドメーカーで魚を焼き、おせんべいみたいにするという企画をやっていました。

アジやイワシなどを開いたものをホットサンドメーカーではさんで潰すようにして焼き上げ、さかなクンは頭から丸ごと食べていました。

これは面白いアイディアです。

もしかして、うまいことやればコノシロの骨も気にせずに食べられるようになるかな?と思い、早速私もホットサンドメーカーを買って実験してみました。

コノシロを腹開きにして、さあ焼くぞ!と思ったらはみだしました。

私の買った機器に対してコノシロは大きすぎたので、ワンサイズ下のナカズミを使い、なんとか収まりました。

そしてこれが焼き上がりです。

とても良い具合に焦げ目がついておいしそうです。

私もさかなクンに習い、頭からかぶりつきました。

そしたら、頭のおいしいこと!

とても香ばしくてカリカリしていて、この頭だけでお酒のおつまみにできるレベルのおいしさでした。

一方、肝心の身のほうは普通の塩焼きと同じで、わざと取らないでいた中骨は固いままで邪魔な存在でした。

今回の実験から私が得た結論は、コハダの酢締めを作る際に今までは身だけ使って頭は捨てていましたが、今後は頭は取っておいてこのホットサンドメーカーで焼けば、素敵なおつまみがもう一品できるということです。

SDGs的にも非常によろしい。

でも刺身用に捌いた後の魚の頭なんて、普通は売ってないですよね。マグロくらい大きければ別ですが。

捨てるのはもったいないです。

頭はおいしいです。

魚の頭のおいしさを、もっと多くの人に知ってもらいたいです。

2022.4.14 網の補修

例年は二月に行っていた船の整備と網の補修を、今年は今月にやっています。

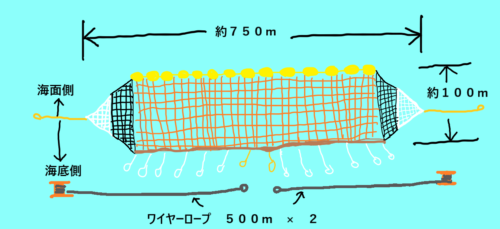

非常に大雑把に書いた図ですが、我々が使っている網のサイズは長さが750メートル、深さが100メートルほどあります。

これを船から降ろし陸上で補修するわけですが、さすがに丸々一本そのままでは網のカサ(体積)が大きすぎて大変です。

上の図では描写していませんが、この網は全部で9本の網に分割ができるようになっているので、一本ずつ修理していきます。

これが9分割中の一本ですが、これでも90メートルあります。

(拡大して見るとずっと奥に人とトラックが写っています)

私達の作業は屋外なので、散歩中の人に話しかけられることがあります。

よく、「大きな網ですね」と言われますが、これが全体のほんの一部だと伝えると、とても驚かれます。

まあ確かに、東京湾の最奥部でこんな大きな網を使った漁業が行われているとは、意外に思う人も多いのでしょうね。

ちなみに網は、深さが約100メートルあるのですが、私たちが普段、漁をする海域は水深がせいぜい十数メートルです。

深くても30メートルほどまでが私たちの狙える魚の限界です。

なのになぜ深さ100メートルもある網を使うのかというと、網の構造上の理由からなのです。

網は構造上、伸びやすい方向と伸びにくい方向があります。

漁師としては、伸びやすい方向を網の全長に使い、伸びにくい方向を深さに使うのが一般的です。

まあ文章だけでは伝わらないでしょうし、いずれ、機があればイラストでご説明しようと思います。

2022.3.29 コノシロ南蛮漬け

今の時期の私達が獲れる魚はコノシロがメインですが、残念ながらコノシロは日本においてはあまり人気がありません。

やはり身に入り込んでいる骨の太さが、敬遠される一番の要因と思われます。

そこで、南蛮漬けにして酢の力で骨を溶かしてみてはどうかと思い、試してみました。

前回コハダで試したところ、悪くはないが格別に良いというほどでもない、という結果でした。

今回は完全な成魚のコノシロで試しました。

酢でどれほど骨が溶けるのかを試すため、三枚におろしただけで腹骨はそのまま残して揚げることにします。

揚げて漬け込み、一日おいてから食べたところ、腹骨はそのまま残っており、食べるのに邪魔でした。

揚げて漬け込み、一日おいてから食べたところ、腹骨はそのまま残っており、食べるのに邪魔でした。

しかし気になったのは腹骨だけで、それ以外の骨は全く感じられませんでした。

小骨が気にならないというのではなく、存在を感じられないレベルでした。

そしてコノシロはコハダに比べはるかに肉厚なので、旨味がしっかりとあり、とてもおいしい。

三枚におろして腹骨さえ取り除けば、間違いなく売り物になるおいしさでした。

本当に、自画自賛になりますが、居酒屋やスーパーのお惣菜コーナーに並べたくなるおいしさでした。

健康に良いとされる青魚のコノシロを、玉ねぎ・ニンジン・ピーマンといった栄養あるお野菜とともに、これまた健康効果の高いお酢に漬けこむ南蛮漬け。

おいしいうえに健康にもよい、素晴らしい調理です。

是非ともお試し頂きたいです。

ちなみに中骨も揚げて骨せんべいにしたのですが、これはちょっと固く、かみ砕くのにいささか苦労しました。

ちなみに中骨も揚げて骨せんべいにしたのですが、これはちょっと固く、かみ砕くのにいささか苦労しました。

今回、私は時間の都合で出来なかったのですが、二度揚げしたほうがよいと思います。

2022.3.12 骨なし魚について

コノシロ漁を継続しています。

コノシロの産卵期は春から初夏にかけてなので、今は産卵に備え太り味が良くなる時期です。

しかし、私の身近なスーパーでは、同じニシン目であるニシンとマイワシは毎日売っているのに、コノシロは一度も目にしません。

やはりコノシロは、それほど世間に興味を持たれていないことを実感します。

その理由はやはり、味ではなく骨の太さにあると思われます。

コノシロの骨は同サイズのニシンやマイワシに比べ、食べる時に無視できない太さなんですよね。

ところで私事で恐縮ですが、先日、スーパーで売られていた「骨取り魚」を初めて食べました。

存在は昔から知っていましたが、なんとなく

「魚の骨を抜いてもらって食べるなどお子様のようで、いい歳をした大人のすることではない」

「ノルウェーでとったサバをベトナムに送って骨を抜いて、それから日本に輸入してくるなんて。手間をかけすぎでアホらしい」と内心で小馬鹿にして買ったことがありませんでした。

しかしコノシロのセールスを考えるうえで骨問題は重要課題であることから、物は試しとちょっと手を出すことにしました。

近所のスーパーで入手した「骨取り塩サバ」です。

身側に本来あるべき骨が見えず、いささか違和感を覚えますが、皮目はこんがりとよい具合に焼けおいしそうです。

身側に本来あるべき骨が見えず、いささか違和感を覚えますが、皮目はこんがりとよい具合に焼けおいしそうです。

食べた感想ですが、軽く感動を覚えました。

本当にどこを食べても骨がないのに、普通の魚と全く変わらない味でおいしい。

塩サバなので初めから味がついており、パックからだしてそのまま焼いただけで完成。きわめてお手軽。

骨を全く気にすることなくパクパクいけて、食べるのもとても楽。

ちなみにお値段は、同日に売られていたニシン1尾とほぼ変わらず。

ここで今までの自分の、魚に骨があるのは当たり前なんだから、食べながら骨を除けるのを面倒くさがるもんじゃないという考えが、単なる強がりに思えるようになってしまいました。

あと、ちょっとした小骨や固いところなんぞはワイルドに食べちゃう自分がかっこいいと思っていたのは、ただのやせ我慢でした。

結論として、骨なし魚はなんともケチの付け所のない代物でした。

ただ一点、幼児期からこの骨なし魚に慣れてしまったら、大人になってから未加工の骨あり魚はとても食べられなくなってしまうのではないか、と気にかかります。

ちなみにコノシロを含めニシン目の魚の骨は身の中に入り込んでおり、骨抜きができません。

なので酢で溶かすしか対処法がありません。

結局、コノシロを大衆魚の位置まで高めるのは難しそうだなあ。

2022.2.27 ボラの刺身

立派なボラが網に入りました。

腹部がだいぶ太いので卵を持っているかのように見えますが、触ってみると張りがなく、中には何もないことが感じ取れました。

このボラを捌いていて不思議だったのが、放卵後にも関わらず魚体に脂がかなりあったことです。

ちょっとわかりづらいですが、魚体中央の白いブワブワしたものは全て脂です。

(本当は脂は内側の側面についていますが、触ったら剥がれて背骨のほうに落ちてしまいました。)

腹のあたりもしっかりと身に厚みがあります。

通常、魚は産卵後にはげっそりと痩せて、脂もなくなり身はまずくなるというのが定説です。

まあ、卵を放出した瞬間に痩せるわけではないだろうから、今回のボラは放卵後すぐに網に入ったのかもしれません。

ボラのウロコはなかなか大きくてかたく、包丁で剥がすと台所中に飛び散って大変です。

上の写真は包丁で片身のウロコを剥がした状態。

コチラはヘラを使って剥がした状態。

ヘラを使うときれいにまとまって剥がせます。

しかしボラのウロコを剥がすにはけっこうな力で魚体にヘラを押し当てる必要があり、身に圧力をかけてしまうので、料理のプロには怒られてしまうかもしれません。

サクにした身は皮目の下の赤さがきれいで、さながら霜降り肉のようです。

刺身、塩焼き、煮付け、なんでもおいしいです。

ボラは水質や底質の影響を受けやすいので、夏場のプランクトンが多く濁った海の時期には、匂いが強かったりします。

しかし寒く澄んだ水質の今の時期のボラは、匂いは皆無で絶品です。

寒ボラを見かけたら是非ともご賞味いただきたいです。