ここ3回の出漁で4人、アカエイに刺されました。

毎年誰かしら刺されるものの、短期間に4人も刺されたのは初めてです。

別に例年に比べ格段にアカエイが多いという訳でもないのに、何故なのか?

考えてみると、刺された4人のうち2人は今年の4月に入った新人だし、他の2人は今までに刺されたことがなかったので、エイに対する警戒心が薄かったのかもしれません。

刺された新人の一人が言いました。

「最初、他の人が刺されて痛がっているのを見た時、内心、ちょっと大げさに痛がりすぎじゃないの?と思っていました。

しかし自分が刺されて、その痛みがよくわかりました。」

もう何回も書いてますが、アカエイの毒はほんとに痛いのです。

4人のうち1人は手をやられ、3人は長靴ごしに足を刺されました。

エイの鋭い毒針の前では、長靴の2mm程度のゴム厚など紙切れも同然なのです。

アカエイは増加傾向にあり、今後も網に入ってくるのは確定事項なので、なにか防御策を考えねばなりません。

エイに刺されるパターンで一番多いのは、足元にいるのに気づかずに踏んでしまい、攻撃されるというものです。

エイを踏んでしまうと、その瞬間に尻尾が跳ね上がって毒針を刺されます。攻撃される場所は、すね、ふくらはぎ、足の甲、足の甲の両サイドなど、ほぼヒザから下のあらゆる部分が狙われます。

私達が普段使っている長靴は難なく貫通される為、なにか、プロテクター的なものが入っている長靴が売っていないか探しましたが、あるのは、つま先のみを防御する安全靴だけでした。

そりゃまあそうですよね。「アカエイの針を防御できるような、全体が固い長靴」なんて、需要が少なすぎて商売にならないでしょう。

ときに、どのような材質でどれほどの厚みであれば毒針を防げるのか、私が持っている針で色々なものを刺して試してみました。

この針は座布団くらいの大きさのエイのものです。

写真を撮ったのは実験を終えてからだったので、先端が欠けてしまっています。ほんとはもっと鋭いです。

プラ板0.3ミリ(クリアファイル) 難なく貫通

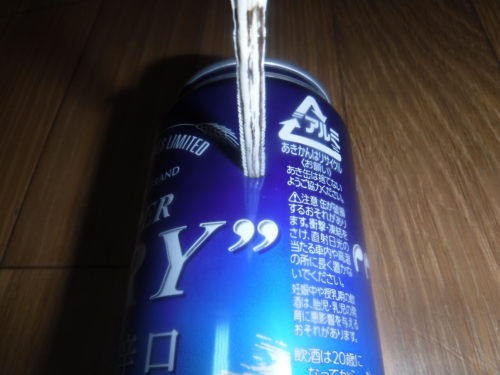

ビールのアルミ缶 余裕で貫通

牛皮手袋 垂直に刺すと貫通

4ミリ厚の皮 刺さらない

コーヒーのスチール缶 針の先端が折れた

皮手袋が簡単に貫かれたのは予想外でした。

斜めに当たると力が流れて刺さらないのですが、垂直に刺すと軽い抵抗の後、ブスッと刺さりました。

まあ結果としては鉄板が最強ということでした。

鉄製の長靴があればエイに刺されることはないでしょう。

しかしそんなものはありません。あったとしても海じゃ錆びるし。

次点で効果が高かった厚い皮。

カウボーイが履いているような、ヒザ近くまであるような革製のブーツは、防御力が高そうです。

でも考えてみたら、皮って濡れると柔らかくなるんですよね。なんかこれも貫通されそうです。

後はまあ、スキーの時に履くようなごついブーツとか。あれなら毒針も弾いてくれるでしょう。

しかし、機動性は最悪だなあ。

かように個人的に色々と昔から考えてはみるのですが、なかなかうまい対策がおもいつきません。

かくして今宵もまた、東京湾のどこかで、エイに刺された漁師の悲鳴が響き渡るのでしょうなあ。

レ・ミゼラブル!!(邦題「ああ!無情!」)