たちうお タチウオ 太刀魚。

漢字で書くとかっこいいですね。

ここ数年、東京湾の湾奥にどんどん進出してきています。

最奥部の船橋港内にまで入ってくることもあるようです。

なかなかの大物が獲れます。

大きな太刀魚の塩焼きは、私としては塩焼きの中でトップランクの味です。

釣ると引きが強くて面白いらしく、色々な情報媒体で紹介されているようで、休日ともなると釣りのボートが多く出ています。

釣りで引きを楽しんだうえに帰っておいしく頂けたら、もう、たまらんですね。

ときに、太刀魚の大きさを測る指標って、ちょっと変わっています。

魚の大きさは通常、頭から尾までの長さを計測し、センチメートル表記で表すのが一般的です。

しかし太刀魚の場合は、体高(腹ビレの付け根から背の縁)を測ります。

しかも何故か、計測の単位は「人の指の数」なのです。

サイズを人に伝える時は、「指2本、小さいよ」とか、「指4本!悪くないサイズだ!」というかんじです。

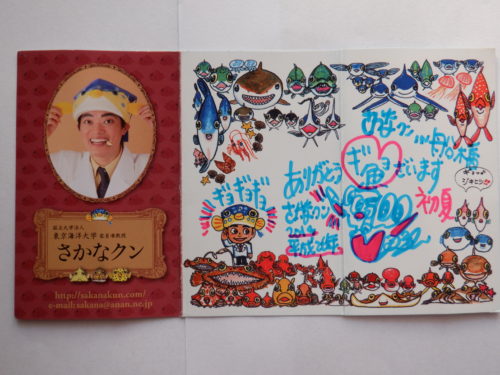

上は「指5本の太刀魚」となります。

「何cmの太刀魚」という表現を、私はしないし、あまり聞いたことがありません。水産会社の人とも「指何本」で話します。

初めて聞いた方は、なんで太刀魚は全長ではなく体高で表すの?と思うかもしれません。

私も気になって少し調べたことがありますが、その理由を明確に述べている文は見つけられませんでした。

そこで私が考えた理由がコレです。

尾っぽ。しっぽ?

ほとんど身がありません。

というか、どこが尾っぽの始点なのか、いや、そもそもこれは尾っぽなのか?ということすらわかりません。

全体像を見ればわかりやすいかと思いますが、この、細~い尾というか、体の後端。

こんなとこまで全長に含めるのは、詐欺のような気がしませんか。

食べられるトコないし。

太刀魚を捌くときに私は、上の写真のサイズの場合、後端20cmほどは切って捨てます。

そして私が今まで見た感じでは、太刀魚の全長と太さ(この場合は体高)は、必ずしも比例していないように思います。

上の2尾並べた写真の個体は指4本ちょいで全長120cmですが、先ほどの指5本の個体は118cmでした。

写真はありませんが、指5本でも1m以下のものも見たことがあります。

全長が当てにならなければ重量で計測しては?となりますが、それはそれで、季節により抱卵や、胃の内容物によって大きく変化します。

その点、魚の体高は時期や個体による変化は少なく、それらを勘案したうえで、太刀魚は体高で測るのが良いと落ち着いたのではないか、と思います。

そして何故、単位が指なのかといえば、「何cm幅」と言われるより「指 何本分」と言われたほうが、直感的に想像しやすいからではないでしょうか。

サッと自分の指を出して確認できるし。

以上が私の推測です。

しかしこの「指何本」というのは、あくまでも漁師や釣り人の仲間内での話であり、市場ではキッチリと重量で取引されています。

さきほど重量は個体差が大きいと書きましたが、その個体差は市場の人が目利きして単価で調節するから特に問題はないのでしょう。

太刀魚の尾っぽ?に関しては、もう少し書きたいことがあるのですが、それはまたの機会にします。