ちょっと前ですが、港にこんなものが流れ着いていました。

長さ4m80cm、直径25cmの丸太です。

長さ4m80cm、直径25cmの丸太です。

まっすぐな上にきれいに枝打ちされており、天然の流木ではなく、立派な商品であることがうかがい知れます。

なんでこんなものが海に漂っているのか?

理由はわかりませんが、なんらかの災害などで川や海に流されてくるのでしょう。

木はだいたい水に浮きます。

これは先ほどのものより小さい、長さ1m直径10cmほどの木ですが、水面に浮いています。

ただ、拡大してよく見るとわかるのですが、水面上にでているのはごく一部のみです。

先の5mの木も、このようにほんの一部を海面にのぞかせたままで、港に流れ着いてきたのです。

こういう、海上に浮かんでいるモノを私たちは「ナガレモノ」と呼びます。

このようなものにぶつかってしまうと、私たちの船は沈みはしませんが、へこんだり浸水したりと、迷惑な代物です。

まあ海は広いのでぶつかることはそうそうありませんが、それでも周りでは、ナガレモノにぶつかってドライブ(プロペラと駆動機関)が壊れた、といって他船に曳航されて帰ってくる話が年に1回は必ずあります。

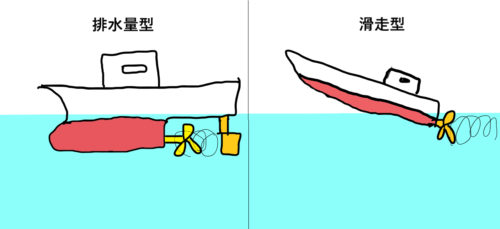

船には排水量型と滑走型というタイプがあります。

滑走型とは、モーターボートみたいに船体の大部分を水面から浮かせ、水の抵抗を減らす船型です。滑走型がナガレモノに気付かなかった場合、プロペラを直撃してしまうのです。

海で推進機関が壊れたらどうするのか?

これはもう、誰かに助けを求めるしかありません。

法律では12m以下の船には無線機は備えていなくてもよいのですが、スマホにしろなんにしろ、通信機器は必ず用意しておき、仲間に助けを求めましょう。

助けてくれそうな友達がいない悲しい場合は、「118」に電話すれば海上保安庁に繋がることを覚えておくとよいでしょう。

「海のもしもは118番」と、海上保安庁が標語を掲げています。

ちなみに、この「118」で海上保安庁にかかってくる電話のうち、99パーセントが間違い電話か無言電話だそうです。

間違い電話はともかく、無言電話の場合、色々と確認作業が必要で、ときによっては航空機を派遣することもあるそうです。

皆さま、お間違えのなきよう、もう一度。

「海のもしもは118番」です。

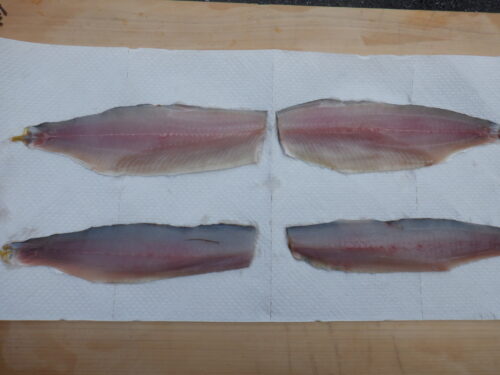

このサッパはウロコがだいぶ剥がれてしまっているので、そこまでカタボシイワシに似ているようには見えないかもしれませんね。

このサッパはウロコがだいぶ剥がれてしまっているので、そこまでカタボシイワシに似ているようには見えないかもしれませんね。

私がこのカタボシイワシを見るのは、大量のコノシロに数尾混じっている時のみです。

私がこのカタボシイワシを見るのは、大量のコノシロに数尾混じっている時のみです。 写真のピンセットの先にあるのがそれぞれのウロコで、見やすいように黒く塗りました。

写真のピンセットの先にあるのがそれぞれのウロコで、見やすいように黒く塗りました。

なので防御は万全に。

なので防御は万全に。