二月いっぱいかけて船の整備と網の補修をやり、三月初めから今期の漁がスタートしました。

今のところ漁獲は芳しくありませんが、この時期としてはそれは毎年のことです。底引き網漁船はスズキやクロダイが獲れているようなので、魚はちゃんと居てくれている、ということです。

ここ数年、漁獲がふるわない年が続いていますが、今年こそは!!魚種は問わないけど沢山獲って!喜びに溢れる記事を書きたい!!

そのように思っております。

さて。この時期の出漁で毎年感じるのが、寒暖差の大きさです。

晴天で太陽が出ている日中はTシャツで過ごせるほど暖かいのに、雲間で太陽が隠れると一瞬で震えるほど寒くなります。

日中の漁はポカポカして快適ですが、早朝や夜、曇りの日など、太陽が出ていない時はかなり寒いです。

今の時期に特にきついのが、指先の冷えです。

作業中は常に軍手をしていますが、軍手は濡れるとかなり冷たくなるので、指先がかじかんで動かなくなってしまうのです。

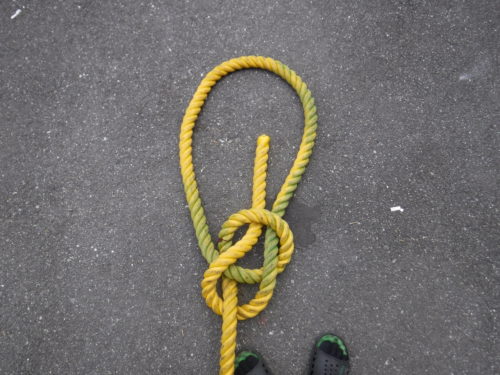

これで辛いのが、「結び」です。

海中に投じた網を船に揚げる作業には、大きく分けて「網たぐり」「アバたぐり」「イワたぐり」「結び」というポジションがあり、それの一つです。

小さな金具にロープの先端を通し、それをひねって結びをつくり金具に縛り付ける作業で、約6秒の間隔で1本ずつ渡されてくるロープを50本ほど結びます。

慣れれば6秒の間に2本結べるくらい時間の猶予がある簡単な作業なのですが、寒い時はこれがつらいのです。

指がかじかんで動かず、結びができないでアワアワしているうちに、次のロープが容赦なく手渡されてきます。

20本くらい必死に続けているとだんだん指先が温まってきて動くようになり、やっと普通に結べるようになります。

まあだいたい皆この事は経験済みなので、結びが遅くてもどやされることはありませんが、やはり「結び」ポジションについている者は大変です。

早く暖かくなってほしいです。

魚探にはっきりと映るほど大量にいるけど、一匹一匹ははこのように小さく、網からすり抜けていくのです。

魚探にはっきりと映るほど大量にいるけど、一匹一匹ははこのように小さく、網からすり抜けていくのです。

海面に浮いているのは大量のコノシロです。

海面に浮いているのは大量のコノシロです。 先週獲れたわらさとさわらです。

先週獲れたわらさとさわらです。 「鰤(ブリ)の炙り」。とてもおいしかったです。

「鰤(ブリ)の炙り」。とてもおいしかったです。 これは11月初旬のある日に獲れた魚です。

これは11月初旬のある日に獲れた魚です。

数多あるロープの結び方の中でも代表的なものの一つで、「キング オブ ノット」、「結びの王」との別称を冠されるほど実用的な結びです。

数多あるロープの結び方の中でも代表的なものの一つで、「キング オブ ノット」、「結びの王」との別称を冠されるほど実用的な結びです。 船首にある「ボウズ」と呼ばれる係船用の突起に、緩衝材として古タイヤをかませ、そこに綱をもやい結びで結んであります。

船首にある「ボウズ」と呼ばれる係船用の突起に、緩衝材として古タイヤをかませ、そこに綱をもやい結びで結んであります。 この写真では船体下側の黒く塗られた部分、喫水線の下の丸い出っ張りのことです。

この写真では船体下側の黒く塗られた部分、喫水線の下の丸い出っ張りのことです。 今年の五月頃に東京湾に停泊していたものですが、見たこともない船だったので思わず写真を撮ってしまいました。

今年の五月頃に東京湾に停泊していたものですが、見たこともない船だったので思わず写真を撮ってしまいました。