~前回のあらすじ~

首都圏の目前に広がり栄養豊富で魚種も豊かな海、

東京湾。スズキの水揚げは日本一を誇る。

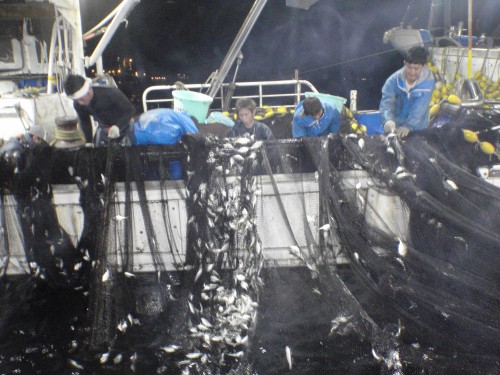

東京湾漁師たちは今日も、鮮度最高の魚を食卓に届けるべく、のどかに旬のスズキ漁に精を出していた。

しかしその平穏な暮らしは突如乱された!

3本の強靭なトゲを持ち身体中から粘液を撒き散らす怪魚、

ギマが、東京湾を我が物とすべく進攻してきたのである!

かつて経験したこともないギマの猛攻に、なすすべもない漁師達!このまま戦意を喪失して廃業に追い込まれてしまうのか!?東京湾漁師の命運や如何に!!

、、、というような話だったと思います。たしか。

東京湾のリーサルウェポン、ギマについてですね。

この魚は今後、東京湾から増えこそすれ居なくなるとは思えません。なんとか価値を見出して利用するのが建設的思考です。

以前このホームページを担当していた山本は数年前に既にこの考えに至っており、よくギマを料理していました。

その時は私は「君もよくやるねえ。まぁ精々がんばってくれたまえよ」と、興味がありませんでしたが、最近になって私がギマに熱くなり、仲間から「よくやるねえ」という目で見られるようになりました。

漁師からの視点ではなく、ただの魚としてみるとこのギマ、けっこうかわいい顔をしていると思います。そのうえカラフルだし、怒るとトゲを出すなんてのも観賞魚として飼えば面白いでしょう。

しかし観賞魚の需要なんて微々たるものでしょうから、やはりここは食用として大量消費の道を見出すしかありません。

昔、山本に勧められて食べたことがありますが、正直いって乗り気ではなかったので、味は記憶にありません。

今回、真剣に捌き、味わってみました。

捌くにはまず、ヌルを落とします。

「魚のヌメリは塩でもんで落とすべし」という知識のある方もいらっしゃるでしょうが、ギマにはやらないほうがいいです。塩の無駄遣いになります。水を流しながら魚体をしごき、ヌルを出し切ります。

次に、邪魔なトゲを取り除きたいですが、包丁やキッチンバサミ程度では歯が立ちません。危ないので無理に切ろうとしないで下さい。

船には対ギマ用の為のニッパーが常備してありますが、普通の家庭でニッパーがすぐ手の届くところにあるとは思えません。

トゲを切らずに済む方法でいきましょう。頭のトゲの後ろから黄色の斑点のあたりまで包丁を入れ、頭をお腹の方向に向けてもぐようにすれば、このように内臓と肝が取れます。

左の赤いのが肝、右が白子です。

この後の身は、普通の魚と同じように三枚におろせます。

まず、肝を生で食べました。

うむ。濃厚。良い肝である。

次に白子を茹でて食べてみました。

うむ。濃厚。良い白子である。

次はさばいた身を刺身で食べてみました。

うむ。。。味がない。

真剣に味わったつもりですが、肝心の身の味が私にはまったく感じられませんでした。旨味も臭みもなし。あるのは歯ごたえだけ。

私だけの感覚ではあてにならないので、仲間にも味見をしてもらいましたが、「味がない」と言いました。

残りの半身を塩焼きにしてみましたが、それも味がない。

困ったなあ。。。ヌルを除去してトゲを気にしてと面倒な思いをして捌いた挙句、うまくはない。

カワハギと同じように肝を醤油で溶いて刺身に付けて食べるなら、キモ好きなひとには良いと思いますが。

今回、刺身と塩焼きで食べてみた結果は、残念ながら「ギマは売りものにならん」ということを再認識しただけでした。

まあ元から売れない魚なんだから結果はこんなものでしょう。

しかし私はまだ諦めたくないので、今後は違う調理を試していこうと思います。