今年の夏場はスズキとコハダを狙う漁をして、そこそこの漁獲をあげられました。

涼しくなってからはサバやイナダの回遊を期待していたのですが、残念ながら我々の漁場にそれらの群れは入ってきませんでした。

しかしコノシロの大きな群れが見え始めたのでコノシロ漁に変更したら、今のところ2回出漁して2回とも大漁でした。

これから数ヶ月続くコノシロ漁の幕開けとして、幸先の良いスタートを切れたと思います。

これから数ヶ月続くコノシロ漁の幕開けとして、幸先の良いスタートを切れたと思います。

コノシロといえば、数日前にユーチューブの「さかなクンチャンネル」が船橋のコノシロを扱っていました。

船橋漁協が船橋漁港内で運営している「みなとや」という売店で、さかなクンがコノシロを食べていました。

さかなクンは初めにコノシロのツミレ汁を食べました。

これは身に骨が入り込んでいるコノシロをミンチにすることで食べやすくしたもので、船橋の小学校の給食にも出されているそうです。

その次は刺身、フライ、そして塩焼きにして食べていました。

この時のさかなクンの塩焼きの食べ方に私は度肝を抜かれました。

20数センチはあろう立派なコノシロに頭からかぶりついたのです。

撮影していたカメラマンも「頭から?!」と驚いていたのには笑いました。

さかなクンは骨を出すこともなく、「身はふわふわ!骨は良いアクセント!おいしい!」と、そのままコノシロ1尾を丸ごと余すことなく完食しました。

私はこれに感動しました。

コノシロは昔から近海に大量に生息して漁獲も容易なのに、アジやイワシ、サンマなどのような大衆魚という地位は得ていません。

コノシロ普及のネックはなんといっても身に入り込んで取り除けない骨にあります。

それゆえコノシロの食べ方は、酢締めにして骨を溶かす、ツミレにして骨を砕く、細かく包丁を入れて骨を断ち切るなど、いかに骨があたらないようにするかという工夫をなされてきました。

しかるにさかなクンは、骨を気にせずむしろ楽しむという真逆のアプローチをしたのです。

なんの躊躇もなくコノシロの塩焼きに頭からかぶりつき、そのまま胴体もバクバクと食べ、最終的にお皿は真っさら。

この映像を見たさかなクンファンの子供達の中には、真似してみたいと思う子がきっと多く居るでしょう。

そして真似た結果、やはり骨は固いと諦める子もいれば、本当に骨はおいしいんだと思う子もいるでしょう。

さかなクンの影響力から考えると、骨を好むようになる子はけっこうな数にのぼるのではないでしょうか。

その骨好きな子供が大人になればその子供も骨好きになるでしょうし、そうして魚の骨をいとわないグループが多数形成されていけば、魚食普及に大きな広がりがでることでしょう。

さかなクンが魚を頭からおいしそうに食べる姿は、実に素晴らしい食育だと思います。

持ち上げておいてなんですが、正直に言うと私はコノシロの塩焼きを頭から丸ごと食べるのは真似できません。

大きなイワシやアユの塩焼きを頭から食べたことがありますが、たいしておいしいとは思えず、食感もそれほど好きになれそうにはないからです。

これは私だけではないと思います。

いい年した大人になってしまうと、今更食感の好みは変えようがありせん。

ただ、いま私は「普通の塩焼きの頭は無理」と書きましたが、これはよく火を通すと全く話が変わります。

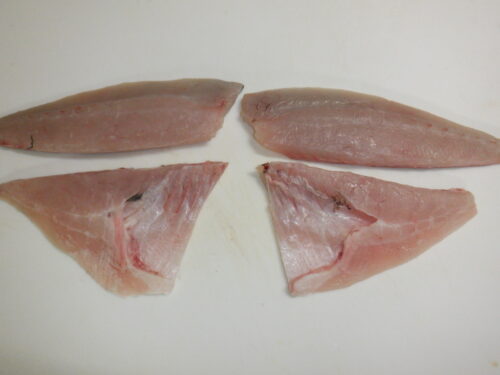

コノシロをアジの開きのように頭から半分に割り、それを開いてホットサンドメーカーでこんがりと焼くと頭は絶品になります。

このホットサンドメーカーはさみ焼きもさかなクンちゃんねるで知りました。

私はいつでも何度でも言いますが、さかなクンは素晴らしい人だと思います。

走りモヤとは航行時に網船の船首を繋いでいるモヤのことです。

走りモヤとは航行時に網船の船首を繋いでいるモヤのことです。 ただこのコース自体も金属なので、ロープを更に保護する為にコースが当たる部分に細いロープを巻きます。

ただこのコース自体も金属なので、ロープを更に保護する為にコースが当たる部分に細いロープを巻きます。 航行時にこの走りモヤが切れてしまうと2艘は急激にコントロール不能になり、転覆の危険性がかなりあります。

航行時にこの走りモヤが切れてしまうと2艘は急激にコントロール不能になり、転覆の危険性がかなりあります。 このあと更に、細かい目の網を使って擦れ対策をするのですが、その作業はまたいずれご紹介したいと思います。

このあと更に、細かい目の網を使って擦れ対策をするのですが、その作業はまたいずれご紹介したいと思います。 四年近く使用した現在の走りモヤです。かなり痛んでいます。

四年近く使用した現在の走りモヤです。かなり痛んでいます。